甲狀腺射頻消融術ptt問有後遺症嗎?費用多少?

11 月 13

甲狀腺腫大要開刀嗎?不想手術,就選甲狀腺動脈栓塞治療!

1 月 13甲狀腺結節幾公分要開刀/穿刺?「射頻消融術」免住院!

作者:陳建瑋醫師

陳建瑋醫師為放射科專業醫師,熟悉甲狀腺結節的治療方式,精準治療為患者保留甲狀腺功能與外觀!

「甲狀腺結節幾公分要開刀?」是病人就診時最常見的疑問。

大部分的甲狀腺結節是良性的,僅約5-10%的結節為惡性腫瘤。當甲狀腺結節造成壓迫感、吞嚥困難、呼吸不適或外觀困擾,就需要藉由「超音波影像」或「細針抽吸檢查」判斷風險及後續處置方式。

甲狀腺結節開刀QA

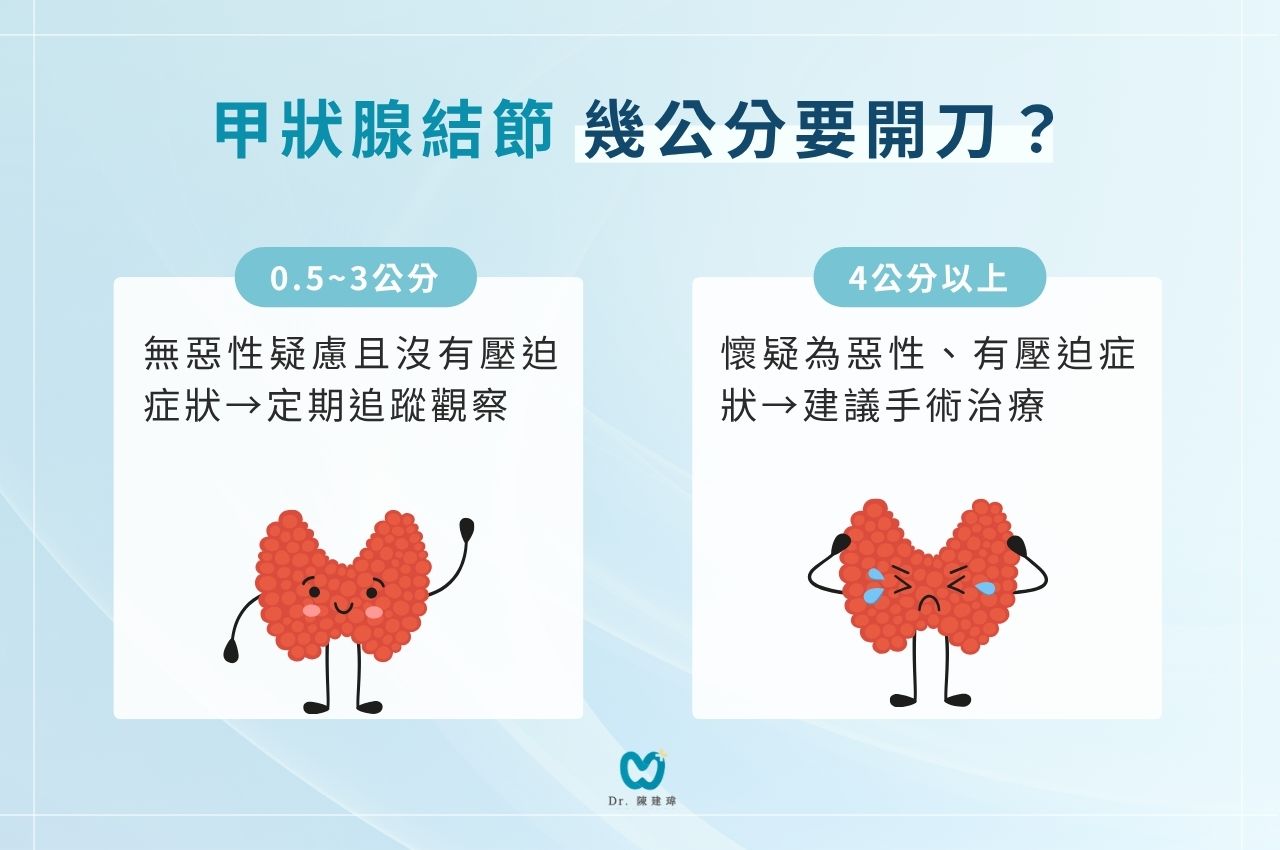

甲狀腺結節幾公分要開刀?

美國甲狀腺協會(American Thyroid Association) 的建議如下:

甲狀腺結節>4公分建議手術治療,若懷疑為惡性(如:鈣化)、有壓迫症狀,也須手術治療。

臨床上常見0.5至3公分以下的結節,經檢查判斷無惡性疑慮且沒有壓迫症狀,則進行定期追蹤觀察。

- 甲狀腺結節大於4公分:若持續增長,即使為良性也可能因結節太大壓迫氣管或食道

- 懷疑為惡性腫瘤:影像顯示甲狀腺結節邊界不規則、血流異常

- 有不適症狀:呼吸不適、吞嚥困難或聲音沙啞等

- 造成外觀困擾:影響生活品質

總結來說,甲狀腺結節是否需要開刀,除了計算尺寸,結節屬於良性或惡性、是否影響日常生活,都是開刀考量的原因。

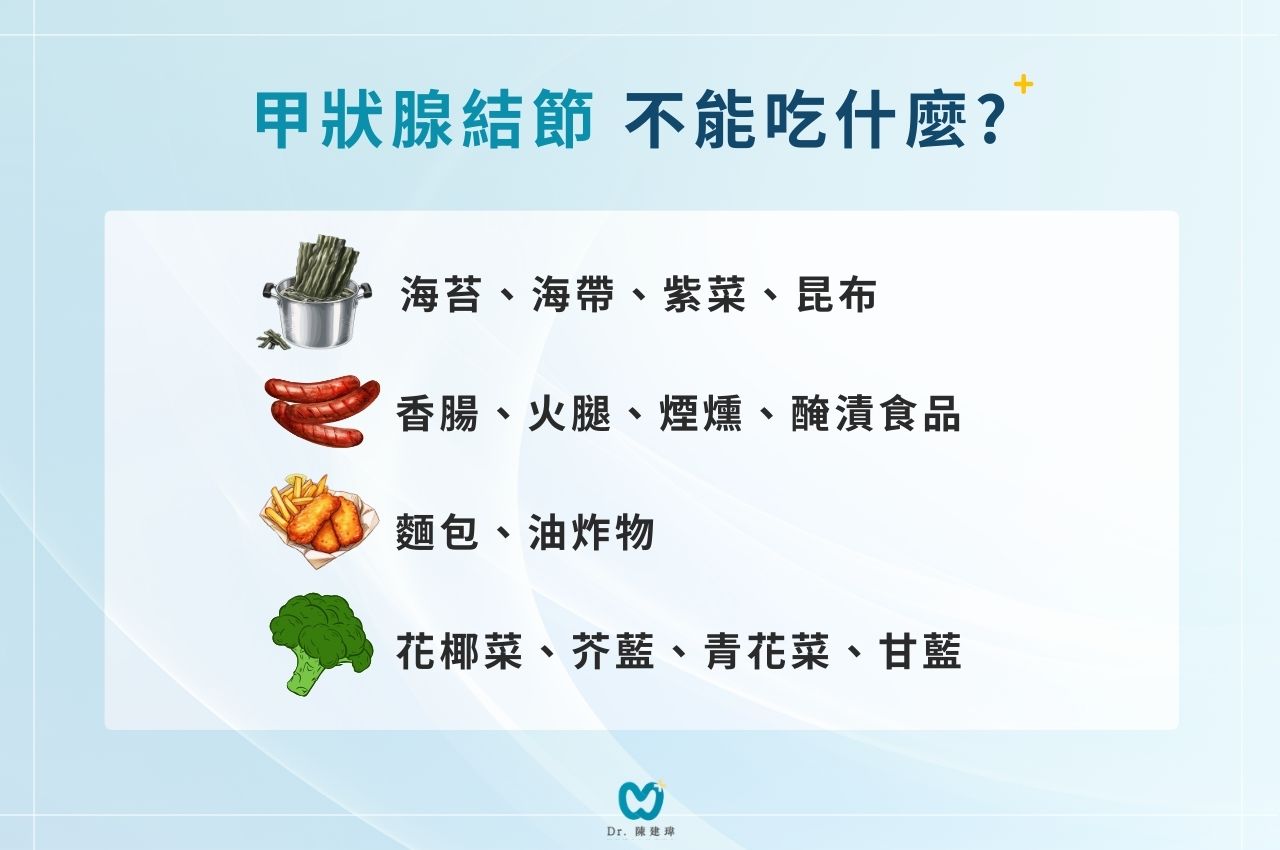

甲狀腺結節不能吃什麼?

- 海苔、海帶、紫菜、昆布

- 香腸、火腿、醬油、煙燻食品、醃漬食品

- 麵包、油炸物

- 白菜、花椰菜、芥藍、青花菜、甘藍

延伸閱讀:甲狀腺結節飲食禁忌有哪些?

甲狀腺結節開刀方式

甲狀腺結節的治療方式主要分兩種:傳統開刀手術與甲狀腺射頻消融術。

「甲狀腺射頻消融術」優點是可以保留甲狀腺功能,而且只需局部麻醉,不須住院,日後也不容易留下疤痕,因此成為近幾年大家治療甲狀腺結節的首選。

| 項目 | 傳統開刀手術 | 甲狀腺射頻消融術 |

| 手術方式 | 於頸部切開,直接將結節切除 | 在超音波導引下,將電極針插入結節,利用高頻電流產生局部熱能,使結節壞死並逐漸縮小 |

| 麻醉方式 | 全身麻醉 | 局部麻醉 |

| 傷口大小 | 約3-6公分(註一) vs 僅0.2公分 | |

| 美觀度 | 疤痕較明顯 | 幾乎不會留下明顯疤痕 |

| 甲狀腺功能影響 | 依切除範圍不同,部分患者術後需長期補充甲狀腺素 | 保留大部分甲狀腺功能,不需長期服用藥物 |

| 手術併發症 | 可能發生出血、聲帶神經損傷或副甲狀腺功能低下 | 可能發生出血或聲帶神經損傷。與傳統手術相似,但發生率較低,多數患者術後可逐漸恢復。 |

| 結節大小限制 | 雖然結節大小限制較少,但仍有部分患者不適合開刀。 | 治療效果對大型結節較有限,可能需多次治療;也較不適合治療惡性腫瘤。 |

| 優勢 | 能完整切除腫瘤 | 傷口小、恢復快,多數不影響甲狀腺功能。 對於不適合開刀或全身麻醉的患者,可作為替代選擇;且多數情況下可於門診完成,無需住院。 |

| 限制 | 疤痕較明顯、恢復期較長。且對於患者的體力要求較高。 | 屬於微創且局部治療方式,不適合大型病灶。 對於惡性腫瘤,目前僅限部分符合條件的 甲狀腺微小癌(註二),且需由醫師評估。 |

註一:傳統開刀傷口大小依手術方式不同,通常為 3–6 公分

註二:甲狀腺微小癌(PTMC) 指直徑 ≤1 公分的乳頭狀甲狀腺癌,多數生長緩慢、預後良好。

甲狀腺結節開刀會影響上班嗎?

不同手術方式,恢復期差異相當大:

- 傳統甲狀腺手術:需住院約2-5天,傷口癒合及體力恢復約1-2週且須避免劇烈活動,屬於大部分切除的甲狀腺患者需長期補充藥物。

- 甲狀腺射頻消融手術(RFA):屬於局部麻醉手術,術後當天即可回家,隔天就能正常生活或上班,恢復期僅需 1-3 天。

對於良性結節且無惡性疑慮的患者,消融手術在恢復期上具有明顯優勢,隔天就能正常上班。

甲狀腺結節開刀費用是多少?

許多人最關心的問題,就是甲狀腺結節開刀費用與健保是否給付。

一般來說,射頻消融術(RFA)費用約 5–6 萬元,傳統甲狀腺手術則屬於健保給付範圍。

以下為常見手術方式的費用比較表:

| 項目 | 傳統手術 | 射頻消融術(RFA) |

| 住院費用 | 健保給付 | 無須住院 |

| 手術費用 | 健保給付 | 健保不給付,需自費治療 |

| 自費耗材/項目 | 美容縫線、皮膚膠、高階麻醉差額、神經監測等 | 射頻電極耗材、止痛藥等,項目較單純 |

| 醫療費用(註一) | 自費差異大,依耗材與麻醉方式不同,一般約 3–8 萬元。 | 價格較集中,多為單次治療,約 5–6 萬元。 |

註一:實際費用依各院所規定不同,請向醫師確認。